Quoi qu'il en soit, EMERALD CITIES nous montre une Amérique de la zone, jeune, folle et confuse, dans le sillage et les poussières d'étoiles des grandes années punk. Schmidt prend pour prétexte la fuite d'une jeune femme qui vit dans la Vallée de la Mort en compagnie de son père, gérant d'une baraque pourrie où jamais personne ne s'arrête, veuf, colérique, alcoolique. Parce qu'elle en a marre de sa vieille télé et de sa vie pourrie où il ne passe jamais rien, elle va profiter du passage d'un jeune chevelu charmant et tout ébouriffé, et s'embarque avec lui, direction San Francisco, papa bourré à ses trousses.

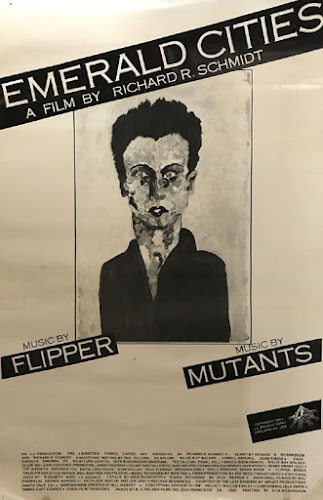

A partir de là, lâché de scénario, inserts d'interviews sur le thème du Père Noël: existe-t-il, y avez-vous cru, que diriez-vous à nos téléspectateurs si vous étiez le Père Noël ? Etes-vous au courant qu'il s'est fait tiré dessus pas plus tard qu'hier, ici même ? Extraits allumés de concerts des groupes punk californiens The Mutants et Flipper, avec leurs paroles sous-titrées en très gros, et qui scandent l'"action" par ailleurs désordonnée du film de leurs slogans no-futuristes très énervés.

C'est tout le temps drôle, bourré d'énergie, une mise à sac du régime conventionnel comme on aimerait en voir plus souvent: cela n'a ni queue ni tête, Rick Schmidt se fout de la gueule de Hollywood et d'un peu tout le monde, et de tout ce qui s'en approche. Le film commence sur un plan bidon de son actrice avec un Oscar en toc qui remercie tout le monde, alors qu'elle n'aura même pas fini le film: c'est Schmidt qui la remplace pour le dernier plan, gros mec poilu et barbu dans sa chouette robe rose bonbon. Et c'est vachement mieux comme ça.

J'allais dire: plus sérieusement, mais non, rien de sérieux là-dedans non plus. PASSENGERS est un film de science-fiction qui ne date que de 2016, et a été réalisé par le norvégien Morten Tyldum, passé par toutes les cases de la réussite hollywoodienne (polar adapté de Nesbo d'abord, puis séries, film nominé aux Oscars - IMITATION GAME - bravo, mon gars).

Morten avait donc bien mérité qu'on lui octroie le plus gros modèle des Lego Star-Wars disponible, avec gros budget, la crème des équipes d'effets spéciaux et un tandem de stars sexy-girl, sexy-boy pour tapisser les murs de votre chambre d'ado: Jennifer Lawrence et Chris Pratt.

Honnêtement, on s'est bien amusé à voyager avec ces deux-là, en dénombrant sur un coin de feuille toutes les pièces détachées qui viennent d'ailleurs (comme dans STRANGER THINGS avec ces clins d'oeil aux années 80). Un vaisseau intergalactique qui réveille un de ses milliers de passagers... 80 ans avant l'arrivée (ALIEN), un ordinateur central qui déconne (coucou 2001 !), un rafistolage de la dernière chance en mode lévitation (oh, GRAVITY), un cyborg-barman très humain et accueillant (A.I.) dans un décor ouvertement clin d'oeil au fameux bar classe de SHINING.

Parfois, les images sont très belles, comme cette perte de gravité subite lorsque Lawrence fait ses longueurs dans la piscine. Souvent, on se dit qu'on ferait bien de regarder TOUS les films avec Jennifer Lawrence en version originale, même sans sous-titre, parce que cette fille possède une voix... popopo. Bref, tout le monde fait le job, comme on dit chez les winners, et il n'y a pas grand chose qui dépasse.

Le scénario se débarrassant assez vite du principal cas de conscience qui pose problème (Chris a volontairement "réveillé" Jennifer au bout d'un an de solitude et il va le lui cacher un bon moment) au bénéfice, évidemment, de la toute belle histoire d'amour qui s'ensuit: pas con, ce Chris, d'avoir préféré réveiller Jennifer Lawrence plutôt que Larry Fishburne. Ouh le malin !

Le scénario se débarrasse assez vite du gros paquet qui lui reste sur les bras en concoctant un final ni surprenant, ni malin, qu'il pose là et s'en va: un truc bienveillant à consonance vaguement écolo tout ce qu'il y a de plus placebo: un dernier plan sur le rayon "plantes d'appartement" chez Botanic.

C'était bien la peine de monter dans un bidule aussi sophistiqué...

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire